di Nicola Puttilli

Ho incominciato a insegnare in una classe a tempo pieno nel settembre del 1973 in una scuola elementare di Mirafiori Sud, quartiere popolare di Torino cresciuto in fretta, a fianco della Fiat, sull’onda dell’ultima ondata immigratoria. Erano due le classi a tempo pieno di nuova istituzione e cinque gli insegnanti ad esse assegnati dalla direttrice didattica, tutti pressoché ventenni vincitori dell’ultimo concorso, fortemente motivati e ancor più ideologizzati.

Metodo di insegnamento rigorosamente MCE: tutto partiva dalla relazione e dagli interessi dei bambini. La mattinata iniziava inevitabilmente con la conversazione che si faceva comunque, anche se i bambini avevano poco da dire, cosa che comunque accadeva raramente.

Da lì si partiva per le attività: per lingua soprattutto testi, in gran parte liberi, che poi confluivano nel giornalino di classe. Anche per matematica si cercava di partire dai problemi reali e poi grandi esercitazioni sui “quaderni MCE”. Non ci siamo fatti mancare nulla, dal complessino tipografico originale “Freinet” per la composizione dei primi testi, ai laboratori di teatro e di falegnameria e perfino un laboratorio di storia per la costruzione di ciottoli e bifacciali.

Nella fase aulica riuscimmo anche ad attrezzare un orto nel giardino della scuola, convertendo alla causa parte dei bidelli da cui ne dipendeva l’esistenza durante la stagione estiva (in compenso mi ero personalmente impegnato a difenderne le inesauribili vertenze nella mia recente veste di delegato sindacale e poi di eletto nel neonato consiglio di circolo). Per qualche tempo abbiamo anche tenuto un’oca, non ricordo chi la portò, i bambini l’avevano chiamata Giannina.

Il ministero non lesinava i finanziamenti, 150.000 lire a classe se non ricordo male, una cifra allora più che rispettabile, per l’acquisto di materiale didattico, per i laboratori e per la biblioteca di classe, alla quale si provvedeva anche con la sostituzione del libro di testo. Eravamo cinque insegnanti distribuiti su due classi “aperte”, considerando anche le ore di compresenza era possibile alternare i momenti collettivi con le attività di gruppo in laboratorio e anche con attività individualizzate per gli alunni con maggiori difficoltà.

Continua a leggere

di Nicola Puttilli

Ho incominciato a insegnare in una classe a tempo pieno nel settembre del 1973 in una scuola elementare di Mirafiori Sud, quartiere popolare di Torino cresciuto in fretta, a fianco della Fiat, sull’onda dell’ultima ondata immigratoria. Erano due le classi a tempo pieno di nuova istituzione e cinque gli insegnanti ad esse assegnati dalla direttrice didattica, tutti pressoché ventenni vincitori dell’ultimo concorso, fortemente motivati e ancor più ideologizzati.

Metodo di insegnamento rigorosamente MCE: tutto partiva dalla relazione e dagli interessi dei bambini. La mattinata iniziava inevitabilmente con la conversazione che si faceva comunque, anche se i bambini avevano poco da dire, cosa che comunque accadeva raramente.

Da lì si partiva per le attività: per lingua soprattutto testi, in gran parte liberi, che poi confluivano nel giornalino di classe. Anche per matematica si cercava di partire dai problemi reali e poi grandi esercitazioni sui “quaderni MCE”. Non ci siamo fatti mancare nulla, dal complessino tipografico originale “Freinet” per la composizione dei primi testi, ai laboratori di teatro e di falegnameria e perfino un laboratorio di storia per la costruzione di ciottoli e bifacciali.

Nella fase aulica riuscimmo anche ad attrezzare un orto nel giardino della scuola, convertendo alla causa parte dei bidelli da cui ne dipendeva l’esistenza durante la stagione estiva (in compenso mi ero personalmente impegnato a difenderne le inesauribili vertenze nella mia recente veste di delegato sindacale e poi di eletto nel neonato consiglio di circolo). Per qualche tempo abbiamo anche tenuto un’oca, non ricordo chi la portò, i bambini l’avevano chiamata Giannina.

Il ministero non lesinava i finanziamenti, 150.000 lire a classe se non ricordo male, una cifra allora più che rispettabile, per l’acquisto di materiale didattico, per i laboratori e per la biblioteca di classe, alla quale si provvedeva anche con la sostituzione del libro di testo. Eravamo cinque insegnanti distribuiti su due classi “aperte”, considerando anche le ore di compresenza era possibile alternare i momenti collettivi con le attività di gruppo in laboratorio e anche con attività individualizzate per gli alunni con maggiori difficoltà.

Continua a leggere

![]()

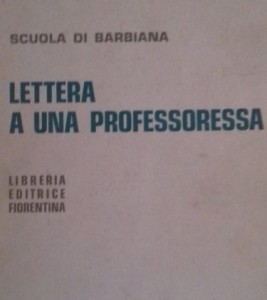

Siamo nell’autunno del 1967, il libro di Don Milani e dei “ragazzi di Barbiani”, uscito da pochi mesi, stava accendendo il dibattito politico e culturale.

“Lettera ad una professoressa”, diventato poi nel corso degli anni un libro cult non venne accolto in modo favorevole da ogni parte.

Anzi, “a sinistra” le critiche erano anche pesanti.

Ne sono un esempio

Siamo nell’autunno del 1967, il libro di Don Milani e dei “ragazzi di Barbiani”, uscito da pochi mesi, stava accendendo il dibattito politico e culturale.

“Lettera ad una professoressa”, diventato poi nel corso degli anni un libro cult non venne accolto in modo favorevole da ogni parte.

Anzi, “a sinistra” le critiche erano anche pesanti.

Ne sono un esempio  Dal sito

Dal sito