![]()

Archivi categoria: Senza categoria

Per una educazione linguistica democratica

Nel 1974 il Movimento di Cooperazione Educativa pubblicava un opuscolo a firma di Tullio De Mauro dal titolo Per una educazione linguistica democratica.

Si trattava di una piccola pubblicazione che assunse ben presto un rilievo molto significativo nel dibattito culturale e pedagogico sul tema dell’educazione linguistica.

Lo riproponiamo nella sua versione originale e integrale.]]>

Nel 1974 il Movimento di Cooperazione Educativa pubblicava un opuscolo a firma di Tullio De Mauro dal titolo Per una educazione linguistica democratica.

Si trattava di una piccola pubblicazione che assunse ben presto un rilievo molto significativo nel dibattito culturale e pedagogico sul tema dell’educazione linguistica.

Lo riproponiamo nella sua versione originale e integrale.]]>

![]()

PER UNA SCUOLA CHE GUARDA AL FUTURO

Per una scuola che guarda al futuro

In attesa dell’incontro on line di mercoledì 16 giugno pubblichiamo in una pagina dedicata gli interventi e le osservazioni che ci stanno arrivando.

Per leggere il documento, sottoscriverlo e iscriverti all’incontro vai qui]]>

In attesa dell’incontro on line di mercoledì 16 giugno pubblichiamo in una pagina dedicata gli interventi e le osservazioni che ci stanno arrivando.

Per leggere il documento, sottoscriverlo e iscriverti all’incontro vai qui]]>

![]()

Inclusione scolastica: quale formazione e con quali strumenti

di Redazione

Un interessante confronto con tre esperti di disabilità, di governance e di relazioni sindacali sulle 25 ore di formazione, per tutti gli insegnanti, dedicate all’inclusione scolastica.

Raffaele Iosa, Franco De Anna e Massimo Nutini si dicono convinti che il diritto all’inclusione prevale sulle questioni sindacali e, quindi, sulla legittimità delle previsione secondo la quale la formazione è stata definita obbligatoria, come peraltro lo è quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla privacy.

Dai loro interventi, però, emergono anche spazi per una ricomposizione con le posizioni dei sindacati in quanto non si esclude che momenti di progettazione su casi concreti possano essere ricompresi nelle 25 ore e neppure che parte di tali ore possano essere postate all’anno successivo.

La preoccupazione principale dei tre esperti, però, non è connessa alle questioni sollevate dai sindacati, che vengono considerate addirittura svianti rispetto ai temi prioritari.

La questione principale è la riflessione su come realizzare una formazione così su larga scala che sia veramente efficace per promuovere una didattica inclusiva.

Per questo è necessaria una formazione che non si riduca agli aspetti normativi ma che entri nel cuore dei temi di carattere pedagogico e culturale; una formazione che coinvolga tutto il personale e che sia capace di trovare momenti anche con gli assistenti educatori degli enti locali e con i collaboratori scolastici.

Continua a leggere

Un interessante confronto con tre esperti di disabilità, di governance e di relazioni sindacali sulle 25 ore di formazione, per tutti gli insegnanti, dedicate all’inclusione scolastica.

Raffaele Iosa, Franco De Anna e Massimo Nutini si dicono convinti che il diritto all’inclusione prevale sulle questioni sindacali e, quindi, sulla legittimità delle previsione secondo la quale la formazione è stata definita obbligatoria, come peraltro lo è quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla privacy.

Dai loro interventi, però, emergono anche spazi per una ricomposizione con le posizioni dei sindacati in quanto non si esclude che momenti di progettazione su casi concreti possano essere ricompresi nelle 25 ore e neppure che parte di tali ore possano essere postate all’anno successivo.

La preoccupazione principale dei tre esperti, però, non è connessa alle questioni sollevate dai sindacati, che vengono considerate addirittura svianti rispetto ai temi prioritari.

La questione principale è la riflessione su come realizzare una formazione così su larga scala che sia veramente efficace per promuovere una didattica inclusiva.

Per questo è necessaria una formazione che non si riduca agli aspetti normativi ma che entri nel cuore dei temi di carattere pedagogico e culturale; una formazione che coinvolga tutto il personale e che sia capace di trovare momenti anche con gli assistenti educatori degli enti locali e con i collaboratori scolastici.

Continua a leggere

![]()

Per una nuova scuola che guarda al futuro. Un documento da sottoscrivere

Nel dibattito culturale e politico sul nostro sistema formativo ritorna periodicamente la nostalgia della scuola passata di quando cioè “gli studenti studiavano davvero” e “gli insegnanti facevano belle lezioni seduti alla cattedra”.

Talora i nostalgici fanno analisi del tutto ragionevoli. Negli ultimi decenni il nostro sistema ha conosciuto una deriva “produttivistica” indulgendo eccessivamente ad alcune parole chiave non ben esplicitate o volutamente fraintese (competenze e valutazione, per esempio).

Tuttavia, secondo noi, i “nostalgici” sbagliano (e anche tanto) se pensano che il problema si possa risolvere con il ritorno a lezioni trasmissive fatte da docenti ben preparati nel loro ambito disciplinare.

Il problema principale della scuola, a nostro parere, non è l’insegnamento, ma l’apprendimento e pertanto il punto cruciale della questione cambia radicalmente. Si tratta di riappropriarsi – da parte della scuola – del proprio specifico ambito che è quello della pedagogia.

Ambito che non si riduce alla semplice trasmissione di contenuti, per quanto importanti, o alle procedure didattiche ma che in primo luogo storicizza e demistifica una “forma scolastica” che si ritiene immutata e immutabile perché “naturale” mentre è invece solo espressione del ritorno alla logica gentiliana cui vengono aggiunte corpose venature di taylorismo.

Noi riteniamo che la logica “gentiliana” possa e debba essere contrastata proponendo un modello scolastico che faccia riferimento alla migliore tradizione pedagogica attivistica del secolo scorso.

Il tema è complesso e viene esplicitato nel documento allegato nel quale, non a caso, si ricorda che nel 2021 ricorre il centesimo anniversario della nascita della Lega dell’Educazione Nuova, che – per impulso di Adolphe Ferrière e altri educatori dell’epoca, si riunì a Congresso per la prima volta a Calais, in Francia.

Il documento che proponiamo verrà presentato e discusso ufficialmente nel corso di un incontro on line che si terrà il prossimo 16 giugno alle 17.30.

Chi lo desidera può sottoscriverlo fin da ora compilando il form disponibile nel sito; nello stesso form è possibile anche prenotarsi per l’incontro del giorno 16.

ALLE ORE 11 DEL GIORNO 16 ABBIAMO INVIATO A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’INCONTRO IL LINK DA UTILIZZARE.

TUTTI GLI ISCRITTI DOPO QUESTO ORARIO RICEVERANNO IL LINK VERSO LE ORE 16.30

Primi firmatari del documento

Bellino Roberta

Bottero Enrico

Iosa Raffaele

Lancellotti Maria Grazia

Maviglia Mario

Nutini Massimo

Palermo Reginaldo

Stefanel Stefano

Tosolini Aluisi

Tra gli altri hanno firmato anche: FEDERICO BATINI – DANIELE BRUZZONE – ANDREA CANEVARO – GIANCARLO CAVINATO – CRISTIANO CORSINI – FRANCESCO DEBARTOLOMEIS – VANNA GHIRARDI – GIANNI GIARDIELLO – DARIO IANES – NICOLETTA LANCIANO – ROBERTO MARAGLIANO – DARIO MISSAGLIA – ELISABETTA NIGRIS – STEFANO PENGE – RINALDO RIZZI – ANTONIO VIGILANTE – PAOLO VITTORIA

Il Manifesto per la Nuova Scuola al quale facciamo riferimento e che critichiamo nel nostro documento è disponibile qui.]]>

Nel dibattito culturale e politico sul nostro sistema formativo ritorna periodicamente la nostalgia della scuola passata di quando cioè “gli studenti studiavano davvero” e “gli insegnanti facevano belle lezioni seduti alla cattedra”.

Talora i nostalgici fanno analisi del tutto ragionevoli. Negli ultimi decenni il nostro sistema ha conosciuto una deriva “produttivistica” indulgendo eccessivamente ad alcune parole chiave non ben esplicitate o volutamente fraintese (competenze e valutazione, per esempio).

Tuttavia, secondo noi, i “nostalgici” sbagliano (e anche tanto) se pensano che il problema si possa risolvere con il ritorno a lezioni trasmissive fatte da docenti ben preparati nel loro ambito disciplinare.

Il problema principale della scuola, a nostro parere, non è l’insegnamento, ma l’apprendimento e pertanto il punto cruciale della questione cambia radicalmente. Si tratta di riappropriarsi – da parte della scuola – del proprio specifico ambito che è quello della pedagogia.

Ambito che non si riduce alla semplice trasmissione di contenuti, per quanto importanti, o alle procedure didattiche ma che in primo luogo storicizza e demistifica una “forma scolastica” che si ritiene immutata e immutabile perché “naturale” mentre è invece solo espressione del ritorno alla logica gentiliana cui vengono aggiunte corpose venature di taylorismo.

Noi riteniamo che la logica “gentiliana” possa e debba essere contrastata proponendo un modello scolastico che faccia riferimento alla migliore tradizione pedagogica attivistica del secolo scorso.

Il tema è complesso e viene esplicitato nel documento allegato nel quale, non a caso, si ricorda che nel 2021 ricorre il centesimo anniversario della nascita della Lega dell’Educazione Nuova, che – per impulso di Adolphe Ferrière e altri educatori dell’epoca, si riunì a Congresso per la prima volta a Calais, in Francia.

Il documento che proponiamo verrà presentato e discusso ufficialmente nel corso di un incontro on line che si terrà il prossimo 16 giugno alle 17.30.

Chi lo desidera può sottoscriverlo fin da ora compilando il form disponibile nel sito; nello stesso form è possibile anche prenotarsi per l’incontro del giorno 16.

ALLE ORE 11 DEL GIORNO 16 ABBIAMO INVIATO A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’INCONTRO IL LINK DA UTILIZZARE.

TUTTI GLI ISCRITTI DOPO QUESTO ORARIO RICEVERANNO IL LINK VERSO LE ORE 16.30

Primi firmatari del documento

Bellino Roberta

Bottero Enrico

Iosa Raffaele

Lancellotti Maria Grazia

Maviglia Mario

Nutini Massimo

Palermo Reginaldo

Stefanel Stefano

Tosolini Aluisi

Tra gli altri hanno firmato anche: FEDERICO BATINI – DANIELE BRUZZONE – ANDREA CANEVARO – GIANCARLO CAVINATO – CRISTIANO CORSINI – FRANCESCO DEBARTOLOMEIS – VANNA GHIRARDI – GIANNI GIARDIELLO – DARIO IANES – NICOLETTA LANCIANO – ROBERTO MARAGLIANO – DARIO MISSAGLIA – ELISABETTA NIGRIS – STEFANO PENGE – RINALDO RIZZI – ANTONIO VIGILANTE – PAOLO VITTORIA

Il Manifesto per la Nuova Scuola al quale facciamo riferimento e che critichiamo nel nostro documento è disponibile qui.]]>

![]()

Cambiamo slogan: “A scuola come ti pare purché tu ci vada per imparare”

di Giovanni Fioravanti

La fine della pandemia prometteva che l’aria sarebbe cambiata, meno viziata dai miasmi del passato. Invece tira aria di restaurazione. Sembra che i giovani siano minori, non perché più piccoli, ma perché “minus”, cioè meno dotati, meno dotati di noi adulti. Dove inizi e dove finisca la minore dotazione è tutto da stabilire. Intanto Frida Bollani Magoni a soli sedici anni suona la sua interpretazione dell’inno d’Italia alla presenza del Presidente della Repubblica e il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, rivendica il voto ai sedicenni.

Eppure c’è sempre qualche adulto che sente il bisogno di dare una qualche lezione ai giovani, perché i loro modi di essere non combaciano con la sua cultura, con i modelli comportamentali introiettati.

Così Chiara Saraceno concorda con la dirigente dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Milano che con circolare interna ha dettato il dress code a cui si devono attenere le sue studentesse e i suoi studenti.

Continua a leggere

di Giovanni Fioravanti

La fine della pandemia prometteva che l’aria sarebbe cambiata, meno viziata dai miasmi del passato. Invece tira aria di restaurazione. Sembra che i giovani siano minori, non perché più piccoli, ma perché “minus”, cioè meno dotati, meno dotati di noi adulti. Dove inizi e dove finisca la minore dotazione è tutto da stabilire. Intanto Frida Bollani Magoni a soli sedici anni suona la sua interpretazione dell’inno d’Italia alla presenza del Presidente della Repubblica e il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, rivendica il voto ai sedicenni.

Eppure c’è sempre qualche adulto che sente il bisogno di dare una qualche lezione ai giovani, perché i loro modi di essere non combaciano con la sua cultura, con i modelli comportamentali introiettati.

Così Chiara Saraceno concorda con la dirigente dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Milano che con circolare interna ha dettato il dress code a cui si devono attenere le sue studentesse e i suoi studenti.

Continua a leggere

![]()

Figure di sistema: questa volta partiamo dal problema

di Pietro Calascibetta

Perché uno status specifico per le figure di sistema?

L’articolo di Antonio Valentino “Figure di sistema e questione organizzativa. Farci i

conti”, del 17 maggio scorso è un utilissimo contributo per il dibattito che per fortuna, anche se con fatica, si fa strada rispetto all’opportunità o meno di assegnare un vero e proprio status giuridico e una tutela contrattuale ad alcune figure già presenti nell’organigramma delle scuole e variamente definite (di sistema, obiettivo, strumentali, referenti ecc.) che svolgono negli istituti oltre all’insegnamento un lavoro di coordinamento o di organizzazione.

L’articolo è una sintesi delle proposte, dei punti vista e delle questioni sul tappeto e può ben definire il perimetro entro cui aprire una discussione.

Perché non rimanga però solo un dibattito o uno scontro astratto tra opinioni è bene a mio parere entrare un po’ più nel merito della questione per capire se ciò di cui stiamo parlando riguarda solo il personale scolastico ed è quindi una questione sindacale, un interesse di categoria come tanti, seppur legittimo, o riguarda anche e soprattutto la qualità del servizio scolastico e il futuro degli studenti in presenza di un evidente problema di funzionamento della scuola testimoniato dall’alto tasso di dispersione ed è quindi anche un interesse collettivo che impone di superare certe rigidità.

Continua a leggere

di Pietro Calascibetta

Perché uno status specifico per le figure di sistema?

L’articolo di Antonio Valentino “Figure di sistema e questione organizzativa. Farci i

conti”, del 17 maggio scorso è un utilissimo contributo per il dibattito che per fortuna, anche se con fatica, si fa strada rispetto all’opportunità o meno di assegnare un vero e proprio status giuridico e una tutela contrattuale ad alcune figure già presenti nell’organigramma delle scuole e variamente definite (di sistema, obiettivo, strumentali, referenti ecc.) che svolgono negli istituti oltre all’insegnamento un lavoro di coordinamento o di organizzazione.

L’articolo è una sintesi delle proposte, dei punti vista e delle questioni sul tappeto e può ben definire il perimetro entro cui aprire una discussione.

Perché non rimanga però solo un dibattito o uno scontro astratto tra opinioni è bene a mio parere entrare un po’ più nel merito della questione per capire se ciò di cui stiamo parlando riguarda solo il personale scolastico ed è quindi una questione sindacale, un interesse di categoria come tanti, seppur legittimo, o riguarda anche e soprattutto la qualità del servizio scolastico e il futuro degli studenti in presenza di un evidente problema di funzionamento della scuola testimoniato dall’alto tasso di dispersione ed è quindi anche un interesse collettivo che impone di superare certe rigidità.

Continua a leggere

![]()

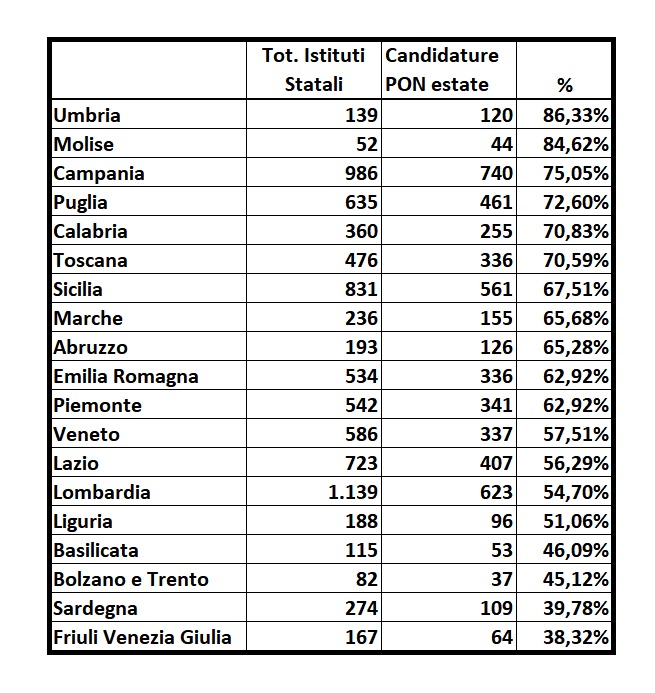

I progetti finanziati con i fondi PON

]]>

]]>

![]()

La libera espressione

di Giancarlo Cavinato

Il concetto di ‘libera espressione’ ha avuto varie interpretazioni nella pedagogia attiva a seconda dei diversi autori, Steiner, Bettelheim, Rogers, Neill, Korczak, le teorie della creatività (Guilford), Munari…

Il Movimento di cooperazione educativa ha introdotto le pratiche di liberazione attraverso le proposte di Rodari e le esperienze dei suoi maestri e maestre, Mario Lodi, Nora Giacobini, Idana Pescioli, Aldo Pettini fra i tanti.

Negli anni 70 l’incontro con Franco Passatore e il Teatro Gioco Vita con le proposte di animazione teatrale (il teatro dei ragazzi) ha dato origine a una varietà di esperienze confluite poi nella proposta ‘a scuola con il corpo’.

Nell’accezione di Freinet, la libera espressione corrisponde a un progetto di interezza degli individui, che non va interrotta nel percorso scolastico settorializzando le diverse aree della personalità infantile. .

Per Freinet il bambino non è un soggetto passivo, ma neppure una creta modellata per intervento dell’ adulto: sin dalla nascita è dotato di un potenziale di vita. Freinet usa, per esemplificare il bisogno di potenza, la metafora del torrente che scende impetuosamente verso la pianura.

Continua a leggere

di Giancarlo Cavinato

Il concetto di ‘libera espressione’ ha avuto varie interpretazioni nella pedagogia attiva a seconda dei diversi autori, Steiner, Bettelheim, Rogers, Neill, Korczak, le teorie della creatività (Guilford), Munari…

Il Movimento di cooperazione educativa ha introdotto le pratiche di liberazione attraverso le proposte di Rodari e le esperienze dei suoi maestri e maestre, Mario Lodi, Nora Giacobini, Idana Pescioli, Aldo Pettini fra i tanti.

Negli anni 70 l’incontro con Franco Passatore e il Teatro Gioco Vita con le proposte di animazione teatrale (il teatro dei ragazzi) ha dato origine a una varietà di esperienze confluite poi nella proposta ‘a scuola con il corpo’.

Nell’accezione di Freinet, la libera espressione corrisponde a un progetto di interezza degli individui, che non va interrotta nel percorso scolastico settorializzando le diverse aree della personalità infantile. .

Per Freinet il bambino non è un soggetto passivo, ma neppure una creta modellata per intervento dell’ adulto: sin dalla nascita è dotato di un potenziale di vita. Freinet usa, per esemplificare il bisogno di potenza, la metafora del torrente che scende impetuosamente verso la pianura.

Continua a leggere

![]()